翻译家刘文飞。

翻译家刘文飞。

下个月,俄语翻译家刘文飞会很忙。他所在的首都师范大学斯拉夫语研究中心要开一个规模很大的国际会议,会议目的是想看看“俄国文学史的世界图景。”因为我们知道中国人怎么写俄国文学史,知道苏联人怎么写,我们知道当代的俄国人怎么写,但是我们不知道西方很多语种中怎么写。"

今年夏天,刘文飞从中国社会科学院外文所调到了斯拉夫语研究中心。这个学术机构的建制和传统俄语系不同,更多的是国外俄罗斯研究的建制。在西方,俄罗斯文学研究是在斯拉夫学的背景下,斯拉夫学作为一门学问,是像日耳曼学,东亚学一样的大学科分类,下面又分出捷克的文学、波兰的文学等类别,就像东亚学分类下有中国学、日本学。

刘文飞说,西方斯拉夫学最繁华的时候是冷战时期。以美国为例,美国斯拉夫语研究最强大的时候每年有一两万名俄语毕业生,当时任何大学的斯拉夫语系基本上是俄语系。冷战结束以后,美国人调整得很快,十年前刘文飞在耶鲁大学访学时发现已经没有一个本科生把俄语作为毕业的专业。知道他在这边的斯拉夫语中心,他的朋友、耶鲁斯拉夫中心的主任开玩笑说:“你们的斯拉夫语兴了,我们的斯拉夫语研究正在逐渐死亡。”

刘文飞想做的事情很多,除了俄语人文思想领域图书的译介出版,这个中心还会创办一份名为《北京斯拉夫评论》的杂志,面向全球学者,还将引进访问学者制度,邀请一流斯拉夫学者访学。这是与草婴、傅雷那一代翻译家不同的图景,自然抱持不一样的使命。在首师大一间办公室,关于俄罗斯文学、关于文学翻译的话题也在这些创想中慢慢延展开来。

传统

所谓草婴“六步翻译法”更多是翻译态度

新京报:高莽先生有篇文章谈草婴先生的翻译,提到过他的六步翻译法,基本上是一遍遍地在原文和中文之间打磨的过程,所以读者印象很深的是草婴翻译的托尔斯泰几乎没有“翻译感”,非常顺畅就能进入文本,这是不是那一代俄语翻译家的传统?

刘文飞:其实这个感觉有可能完全相反。我们一般会说更像母语还是更像翻译腔,用翻译的理论就是“归化”和“异化”。“归化”就是更多地翻译成中国文学的语言,比如诗歌的话对方有韵律我们可能翻译成律诗;“异化”的话就是翻译成所谓的“异国情调”。我们知道“五四”前后文化上有很大的鸿沟,这种鸿沟也体现在语言上。再清楚不过的是,五四以来的作家用的不是五四以前的作家的语言,完全是再创的,那这是什么语言?我觉得就是我们的汉语和几种主要外国语言的文学家所使用的语言。如果从这个意义上来说的话,归化过来的中文是像哪种语言呢?是像施耐庵的语言呢,还是像胡适的语言呢?

高莽说到的草婴的翻译——多少遍打磨达到中国人理解的程度,这当然是用心的了,但更多的我觉得是一种翻译态度,不是一种翻译风格。我是不大用翻译家风格这个词,因为翻译家不应该有一种风格,翻译家的风格应该是原作者的风格。翻译家只固定用一种风格,除非你永远能找到吻合你气质的原作家,实际上那是不可能的。草婴同时也翻译托尔斯泰,也翻译莱蒙托夫,这两者的语言风格是完全不一样的。

老一辈的翻译家让我们尊敬的就是他们特别认真。这个可能也是和当时他们从事翻译时候的语境有关,像鲁迅他们那一代知识分子,几乎是把俄国文学当成经书的,俄苏文学的翻译相当于玄奘翻译佛经——“这是我们以后要学习的东西”,那当然他们很虔敬。到了下一代,草婴他们那一代,上世纪50年代是中苏特别友好的那一段,他们也是毕恭毕敬的心态在翻译。俄语翻译我们之前老一辈的译者都比较接近原文,如果硬要说归化异化的话,他们是属于异化的,但是当时不显得突兀,有一个原因是我们接受了当时苏联整个一套话语,不光是文学话语,也包括社会话语、政治话语、意识形态话语。

新京报:如果非要盘点的话,俄语翻译到现在是几代人了?

刘文飞:笼统点说,二三十年代,鲁迅、曹靖华是第一代,草婴算第二代,然后是留苏回来的那一批,改革开放以后上大学的可能算第四代,这是相对的,有的人可能跨越好几代。但中间空白了一代,本来我们应该是第五代,但是“文革”中空了一代人。

语言

翻译是一件明知不可为而为之的事情

新京报:你们从事翻译的时候,前辈的影响大吗?

刘文飞:影响还是很大的。现在翻译的语境实际上是很糟糕的了,就是大家都不太认真了,这个不认真一定不是指严肃的翻译家,看不懂译错了是一回事,但严肃的翻译绝对不会瞎做是吧?抛开这个大的语境不说,一直到现在,受传统翻译的影响,俄语的翻译还是比较贴近原文的。

如果我不做英语翻译的话,我不会有这样的体会。我也看英语的翻译,感觉英语界的翻译还是更自我一些,这跟本身语言风格有关系。俄语和德语是很严谨的语言,语法的变化特别多,也就是说一个人说话的时候语言本身对说话者的限制特别多。打个比方,语言是个牢笼,使用一种语言,这个牢笼就把你关起来了,你实际上是透过这个语言的牢笼看世界的,这是你的世界观。如果是这样的话,俄语和德语这个牢笼的格栅就更密一些,英语要更宽松一些。英国人翻译托尔斯泰,他比中国人翻译托尔斯泰就要更自由一些,但这样的译本往往更受欢迎一些。你特别忠实于原作者,把什么都翻译出来,反而不受欢迎,中国实际上也有这样的例子。

我不知道法语的翻译,西班牙语的翻译,德语的翻译,但是俄语的翻译圈相对英语圈还是要墨守成规一些,英语圈还是要自由一些,这无所谓好坏。今年出版的布罗茨基的《悲伤与理智》是我从英文翻译的,布罗茨基基本上用英文写文章(essay),但也有几篇是用俄文写的,我就找一段英文翻,找一段俄文翻,拼起来看风格不统一,尽管我是同一个译者。从英文翻还是从俄文翻,原始语言版本对译本的影响很大。比如说,英文的句长很短,俄文句长很长,从句用得很多。句子长,相对来说你就要保留这种风格,比如陀思妥耶夫斯基的句子特别长,有时一页纸只有一个句点或两个句点,如果有的翻译句子特别短,风格实际上就不统一。翻译他你就应该翻译成很难读,如果很松快,那就不是他了。强调翻译家的风格,那是一个伪命题。翻译说到底是一件明知不可为而为之的事情。

选择

当时把苏联一流、二流、三流作品全译过来了

新京报:我们五六十年代翻译苏联文学,遴选有一套当时意识形态的标准,但是到了八九十年代,又有另外的选择。您觉得翻译什么不翻译什么,“选择”这个标准到现在变化有多大?

刘文飞:外国文学界,恐怕到现在各个语种都差不多,都是依据对方的选择,都是对方选择之后的选择。我们所知道的名著,一定是那个国家承认的名著,不是我们把它弄成名著的。当然也有一些例外。

就拿中国文学史来说,中国的文学史是无数的中国学者、读者经年累月的阅读经验堆积起来的东西,总有它的合理性,所以我们现在对俄国文学的认知,主要是建立在对方的文学史这个基础上。当然更多一点选择性也是好事,有的作品在俄国畅销未必在中国畅销,反过来也一样。进入我们翻译视野的,肯定是本来就比较有名的作品。我们五十年代的选择,在世界文学传播史上也是很有趣的一段,因为那个时候中苏两国意识形态高度贴近,把文学当做教科书,《卓娅和舒拉》、《钢铁是怎样炼成的》都是当时的产物。

有一点比较悲哀的是,那时候花大量精力翻译过来的东西,从文学意义上来讲,今天看来绝大部分是垃圾,不再是文学作品了——当时苏联的一流作品、二流作品、三流作品,我们基本上都翻译过来。

有西方的斯拉夫语学者来中国,他们看到这么多翻译的苏联文学,全傻了,因为品种实在太多了。现在还会有人读吗?不说好还是不好,但它们的艺术生命力太短暂了。

(下转B05版)

B04-B05版采写/新京报记者 李昶伟

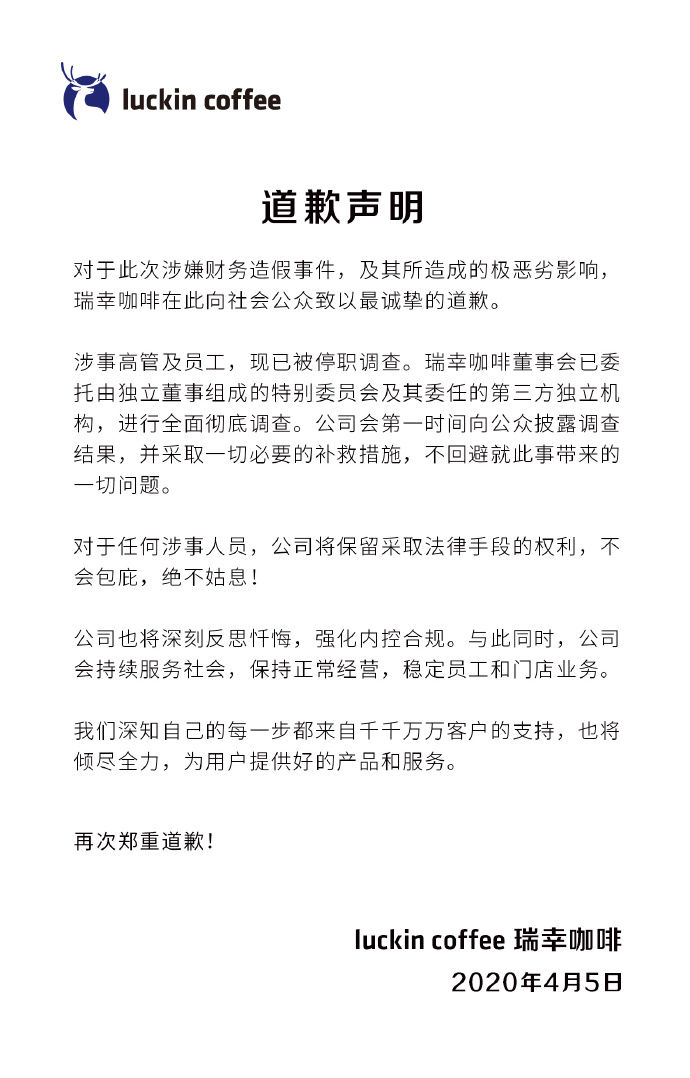

瑞幸咖啡就财务造假事件致歉

瑞幸咖啡就财务造假事件致歉

重磅利好出现!金融委再度定

重磅利好出现!金融委再度定

国产耳机品牌Nank南卡重拳出

国产耳机品牌Nank南卡重拳出

比特币年内涨幅超过150% 中

比特币年内涨幅超过150% 中

中兴通讯科技公司将投资146

中兴通讯科技公司将投资146

宁夏灵武农商银行一董事又“

宁夏灵武农商银行一董事又“

蜡梅凝香袭人,奈雪的茶推出

蜡梅凝香袭人,奈雪的茶推出

2017年我国汽车产销量同比增

2017年我国汽车产销量同比增