最近,奥朗德总统前女友、法国记者瓦莱丽·特里耶韦莱的回忆录《感谢这一刻》(Merci pour ce moment)由上海九久读书人引进出版。

今年正好50岁的瓦莱丽,曾是法国《巴黎竞赛画报》编辑部成员,2005至2011年间,她在法国电视八台主播政治新闻节目。2005年开始,她与奥朗德一起度过了八年多的时间,但两人一直没有结婚。2012年,奥朗德当选法国总统,瓦莱丽跟随奥朗德一起住进爱丽舍宫,成为事实上的“第一夫人”。与前任第一夫人卡拉·布吕尼不同,记者出身的瓦莱丽知性、低调。

2014年1月,奥朗德与女演员、制片人朱莉·加耶的私情被媒体曝光,奥朗德因此向法新社宣告:他与瓦莱丽分手。

同年9月,瓦莱丽就出版了《感谢这一刻》一书,回顾她与奥朗德八年多的情路,从陪伴奥朗德入主爱丽舍宫一直写到两人分道扬镳。她在法文版的封面上这样写道:“我写的一切都是真实的。在爱丽舍宫,有的时候,我会感觉自己像在进行采访报道……”书中,她不仅对这段感情大吐苦水,还写了诸多奥朗德不为人知的一面,比如他表现得像是厌恶富人的人,但事实上,“总统不喜欢穷人”。

《感谢这一刻》的出版能引起的轰动可想而知。该书上市两天,首印的20万册便销售一空。它也很快被翻译成英文,在美国等地发行。

如今,它的中文版也出版发行了。澎湃新闻获得授权,摘录其中部分。

爱人的沉默犹如无声的犯罪。

——塔哈尔·本·杰伦

第一条短信我是在周三早上收到的。我的一位女性记者朋友向我发来了警报:“周五出版的《近焦》杂志要在封面登出弗朗索瓦·奥朗德和朱莉·加耶在一起的照片。”我当时的回复很简略,心里也几乎没产生什么不快。这个传闻想制造出总统与这位女演员的花边新闻,几个月来,它已经给我的生活带来了诸多烦恼。这传闻起了又灭,灭了再起,而我实在无法将此事当真。我于是把这条短信原样转发给弗朗索瓦,没有添上自己的一个字。他立刻就回复了我:“这是谁对你说的?”

“谁说的并不重要,重要的是我想知道,你有没有什么事需要自责的。”

“没有,完全没有。”

我于是安心了。

可在这天接下来的时间里,传闻愈演愈烈。下午弗朗索瓦和我谈了些事情,晚上也一起吃了饭,但我们都没提起这个话题。这个传闻曾经让我们争吵过,没有必要再无事生非了。到了第二天早上,我又收到了一位男性记者朋友的短信:“你好,瓦莱丽。加耶的传闻又闹开了,《近焦》杂志明天封面上的头条新闻就是她,不过你应该已经听说这事了。”我再次把短信转发给弗朗索瓦。这一次,他没有回复。他此时正去往离巴黎不远的克雷伊,并将在那里会见军方人士。

我请记者圈里的一位老朋友去探探虚实,他与娱乐八卦类媒体一直有来往。此时,爱丽舍宫也接到了越来越多的从各大报刊打来的电话。而总统府所有媒体公关方面的顾问也都因为这个没谱的封面,疲于奔命地应付着记者们的一个又一个问题。

这一早上我都在与密友交换意见。按照当天的日程安排,我要和爱丽舍宫幼儿园的全体人员一起,共享由儿童餐厨师准备的午餐。我们是从去年开始这一活动的,并将其设为惯例。总统府里工作人员及顾问的孩子是由十二位女士看护的。一个月前,幼儿园孩子们的家长和我们共度了圣诞。当时,弗朗索瓦和我一起派送了礼物,他和每次出席此类活动时一样,来去匆匆,而我则待了很久,一直和大家聊天讨论。这种平静的避风港让我深感快乐。

我很高兴参加这次午餐会,但我此刻已感到非常压抑,就像祸事临头前的感觉。幼儿园就在爱丽舍街的另一侧,女园长已经在大门外等着我们了。陪着我的是帕特里斯·比昂科纳,他以前在法国国际广播电台工作,是我的同行,现在他又成为了我忠实的办公室主任。进门的时候,我从口袋里掏出了我的两部手机:一部是用于工作联系和在公共生活中使用的;另一部则只限于和弗朗索瓦、我的孩子们还有我的密友们沟通。餐桌布置得像是在过节,每个人的脸上都洋溢着喜悦。我掩饰住自己的不安,将私人电话放在了餐盘边。厨师弗莱德将他做好的菜一道道端来,老师们轮流上桌,以保证有人手照顾孩子。

2015年,爱丽舍宫幼儿园将迎来建园三十周年的庆典,曾经有六百个孩子在这里被照看过,特别值得一提的是,其中也包括了弗朗索瓦的子女,那是在他担任爱丽舍宫顾问的时候。当时,他和爱丽舍宫其他的员工一样,每天早上,都会把自己年幼的孩子送到这所幼儿园。我对这次庆典已经有了个设想,我想把幼年时在这里待过的那些已经长大成人的孩子们请回来聚一次。作为在《巴黎竞赛画报》任职二十四年的记者,我毫不费力就能想像得出,要是把他们在爱丽舍宫院子里相聚时的场景拍下来,会是多么美丽的一张图片。我们还想把这里正式命名为达尼艾尔·密特朗幼儿园,因为这所幼儿园是由她在1985年创立的。进入爱丽舍宫后,我成为了达尼艾尔·密特朗基金会的宣传大使,因此这次庆典活动也由我来负责组织。我承诺,会马上去弗朗索瓦·奥朗德的办公室主任茜尔维·于巴克那里报备,以便正式启动这一活动计划,并得到经费方面的保障。

《近焦》杂志曝光了奥朗德与女演员幽会的照片。

我的手机震动起来。我托的那位记者朋友去探了消息后向我确认,《近焦》杂志确实要在封面上登出弗朗索瓦从女演员朱莉·加耶家里出来的照片。我心如刀绞。但我尽力不动声色。我把电话递给帕特里斯·比昂科纳,让他也看看这条短信。他是个我不需要隐瞒任何秘密的人:“看,这与我们那份文件有关。”我尽可能地把声音表现得平淡无奇。我们的交情差不多有二十年了,只需一个眼神,彼此就能会意。我摆出一副淡淡的样子说道:“这件事我们等会儿来处理。”

各种念头在我的脑子里激烈碰撞,但我还是尽力把思绪拉回到与幼儿园老师们的谈话中。现在是水痘的流行期。我一边点着头,一边通过短信把《近焦》杂志的事告诉了弗朗索瓦。这已经不再是传闻,而是事实。

“下午三点,我们在寓所里见。”他马上回答我说。

到了和园长话别的时间了。从爱丽舍宫幼儿园到我们的私人寓所,只需穿过一条街,一条很小的街。但这是我一生中走过的最险的一段路。其实,没有特别通行证,任何车辆都不能开上这条街,但我依然有一种闭上双眼横穿高速公路的感觉。

我匆匆爬上通往私人寓所的楼梯。弗朗索瓦已经在房间里面,在这间卧室的高窗外,是花园里那一株株百年老树。我们坐在床上。各自坐在平常睡觉的那一侧。我张开嘴,却只能说出这样一个词:“怎么回事?”

“这么回事,这是真的。”他回答道。

“什么是真的?你和这个女孩一起过夜了?”

“是的。”他躺下来,用手撑着头,承认了。

我们两人其实在这张大床上靠得很近,但我始终无法抓住他那一直在躲避的眼神。我的问题一个个脱口而出:“怎么可能发生这样的事?到底是为什么?是从什么时候开始的?”

“一个月前。”他肯定地回答我。

我保持着平静,没有冲动,没有喊叫。摔碟子砸碗这样的事就更不存在了,可后来传闻里就是这样说的,甚至还想像出我摔坏的东西价值达几百万欧元。其实,当时我并没有意识到,这件事预示着一场怎样的地震。能做个声明,说只是去她家吃了顿晚饭吗?我向他建议道。这当然是不可能的,他也知道,他是在马戏场街、在那位女演员借住的寓所里过了一夜后,被人拍下了这组照片。为什么不能学学克林顿呢?公开道歉,并承诺不再和她见面。我们可以换种方式重新来过,我并没有想过要失去他。

他编的谎话渐渐露出了马脚,真相一点点浮现出来。他承认他们之间的关系实际上更早就开始了。一个月变成了三个月,接着又变成了半年、九个月,最后的说法是一年。

“我们没办法重新来过的,你永远不会原谅我的。”他对我这样说。

然后他便离开寓所去了自己的办公室,准备接下来的会见。可我已经无法应付我的会见,只好请帕特里斯·比昂科纳代我去见来客。整个下午,我一直闭门不出。我一边试着设想接下来会发生的一切,一边盯着手机,看推特上会不会有什么消息预告这条轰动性新闻。我想尽力对这条“新闻报道”的来龙去脉有更多的了解。我通过短信,与最亲密的几位朋友交换了意见,并向我的三个孩子和我的母亲逐一告知了将要登出的新闻。我不想让他们通过媒体听说这桩丑闻。他们理应事先做好准备。

弗朗索瓦回到寓所准备吃晚饭。我们又来到了卧室里。他看上去比我还要沮丧。突然,他在床上双膝跪倒,让我着实吃了一惊。他把头埋进手里。他神情恍惚地问道:“我们该怎么办?”

无意间他用了“我们”这个词,可是,在这个故事里,往后并没有我出场的份了。不过这也是最后一句“我们”,因为很快就只剩下了“我”。随后,我们来到客厅的矮桌前,想尽力把晚饭吃完。在这座宫殿里,每当我们想在吃饭时多点私人空间,或者想抓紧时间吃点简餐,都会选择上这儿来。

我什么也咽不下。我想尽量多了解点情况。我把这件事会造成的各种政治后果都设想了一遍。本该身为楷模的那个总统现在上哪儿去了?一个总统不该一心两用,一得空就跑到邻近的某条街去会女演员。在工厂停工、失业率增长、民意降到最低的时候,一个总统不能有这样的举动。在这一刻,与我们的个人危机相比,政治上可能面临的困境倒是更令我担心。或许此时我还抱有挽救我们关系的愿望吧。弗朗索瓦让我别再唠叨这些可怕的后果了,道理他全懂。他草草地吞了几口,便回到了办公室。

我又陷入了独自承受痛苦的状态,与此同时,他却瞒着我召集了一次会议。我的命运在由别人来讨论决定,而我都不知道这些人是谁,也不知道讨论了些什么。晚上十点半,他回来了。对于我的问题,他不作回答。他看上去一副茫然迷惑的神情。我决定去见见总统府的秘书长皮埃尔—勒内·乐玛,并事先给他打了个电话。弗朗索瓦问我见他想干什么。

“我不知道,但我需要见个人才行。”

现在,轮到我走上这条连接私人寓所和总统办公层的近乎隐秘的通道了。我到的那一刻,皮埃尔—勒内向我张开了双臂。我把他的臂弯当成了我避风的港湾。我第一次泪如泉涌,泪水洒满了他的肩头。他和我一样,无法理解弗朗索瓦怎么会闹出这样一件事来。皮埃尔—勒内与其他大多数顾问不同,他始终很和蔼宽厚。在这近两年的时间里,弗朗索瓦在白天发脾气的时候,承担的人常会是他;到了晚上,则由我来扮演消气筒的角色。我们一直互相给予对方支持。我们简单地交流了几句。我向他说明,我已经做好了原谅他的准备。但接下来我就明白了,在刚才的这第一次会议上,已经提出来要起草一份断绝关系的公告。我的命运已定,而我本人一无所知。

我回到了卧室。一个几不成眠的漫漫长夜开始了。来回折腾的还是那同样几个问题。为了逃避折磨,弗朗索瓦服了粒安眠药,在床的另一头睡了几个小时。我差不多只睡了一个小时,然后在五点钟左右起了床,到客厅里看电视里的新闻频道。昨天的晚餐还放在矮桌上,我嚼了几口冷菜,接着听起了广播。早间广播的第一个节目是最新的要闻播报。这件事突然变得非常现实而具体了。可昨天这一切在我眼里还显得是那么不真实。

弗朗索瓦醒了。我觉得我恐怕要撑不下去了。我要垮了,我实在是没法听这些东西,我冲进了浴室。我打开放着我化妆品的那层抽屉,抓起藏在里面的一只小塑料袋。袋子里是安眠药,有好几种,有药剂也有药丸。弗朗索瓦跟着我进了浴室。他想把袋子从我手上夺过去。我转身跑回卧室。他抓到了袋子,袋子一下子被扯破了。药在床上和地上散落开来。我还是抢回来了几粒。我把药吞了下去,能吞多少就吞多少。我想睡觉,我不愿面对接下来的这几个小时。我感到一场暴风雨正在向我袭来,而我已无力抵抗。我想找个方式来逃避。我失去了知觉。这对我来说也是再好不过的了。

2013年,奥朗德首次访华时,瓦莱丽陪在身边。

自我昏睡后,我完全对时间失去了概念。现在是白天还是黑夜?都发生了些什么事?我觉得有人把我弄醒了。过后我才知道,此时已快到中午了。我向上看去,在一片朦胧的迷雾中,我辨出了两位挚友的脸:布莉吉特和弗朗索瓦·巴希。布莉吉特向我解释说,我可以上医院待一段时间,她已经为我准备好了行李。两位医生正守候在旁边的房间里。其中一位是爱丽舍宫的医疗顾问奥利维埃·利翁—康,他已经把一切打理妥当,还把儒万大夫叫了过来,他是萨伯特慈善医院精神医学科的主任。两人都问我是否同意住院。那还能怎么办呢?我需要有人保护我度过这场暴风雨,尽管此时此刻,我都不太清楚自己是谁,也不太清楚究竟发生了什么。但我无法靠一己之力撑下去。

我说走之前我想见见弗朗索瓦,但一位医生表示反对。我拼尽气力地说,那我不会走的,除非……他们还是派了个人去找他。可等他出现后,我遭受了再一次的打击。我双腿发软,瘫倒在地。见他反而让我又看到了他对我的背叛。与前一天相比有过之而无不及。一切发展得实在太快了。他当即就拍板决定,把我带走。

我无法站稳。两位侍卫官一人一侧,托起了我的胳膊,尽力搀扶着我。楼梯漫长得仿佛走不到头。布莉吉特拎着我的包跟在后面,这个包很漂亮,它是爱丽舍宫和我一起工作的团队送给我的生日礼物,是正式访问时的专用包。不过,现在的情形可远没有出访时的那种华贵。第一夫人如同一个披头散发的布娃娃,既站不稳,也无法独立行走。布莉吉特陪我上了车。一路上,我一直保持沉默。其实也根本没法说话。

我一到医院马上就有人上前照顾,不消片刻,我已经躺在了一张病床上。可是,我究竟经历了怎样的一场噩梦,才会来到这里,才会穿着病号服接受输液呢?我昏昏沉沉地进入了梦乡。我到底睡了多久?一天,两天?我不知道,我完全没有了钟点的概念。我醒来后的第一个反应,就是赶紧找我的两部手机。但手机都不见了。医生向我解释说,“为了让我不受外界干扰”,手机被暂时保管起来了。我坚持让他们还给我,并威胁说,不还的话我要马上出院。在我的坚决要求下,医生们最后接受交出手机。

我看到了那位自总统当选后就一直在我身边的侍卫官,他穿着白大褂走进了我的病房。为了小心起见,他在病房门口放了把椅子,还把自己打扮成护士的模样。探视的人是否能进病房是由他来定的。不过来探视的人极少。这时我还不知道,整个流程全都是经过控制把关的。只是并非是我本人的控制把关。私事被当成了国事。我从此只是份需要保护的档案。

我向一位记者确认了我住院的消息。我感到爱丽舍宫那边应该出了点情况。我的感觉得到了证实。事情刚传到外界,“那帮人”就想让我出院。第一夫人住进医院,这对总统的形象不利。其实,在整个这件事里,根本没有多少有利于他形象的地方。特别是那张他戴着头盔从朱莉·加耶家里出来的照片。这一次我抗争到底,我向医生说我还想再待几天。其实我又能去哪儿呢?回柯西街的家?那是七年前我决定和弗朗索瓦共同生活在一起时他找的房子,但从此我不知该怎么称呼它,究竟该称它为我的家,还是我们的家?我的神志实在是很不清醒,根本站不住,血压也降到了6千帕。甚至有一天,血压都低到了测不出的地步。

医生们在说把我转到某个疗养院的事。但我的记忆非常模糊。我又看到了那些给我量血压的护士,她们非常精确地定时过来测量,即使是夜里也会把我唤醒。探视的情形有些我已经想不起来了,当然,儿子们和母亲的探视总是忘不了的,儿子们每天都会给我带来鲜花和巧克力,我的母亲则像遭到大难一样从外省赶来看我。此外则是我最好的朋友弗朗索瓦·巴希,他也会每天来病房看我。布莉吉特则与爱丽舍宫保持联络。她后来对我说,她当时碰上的种种不人道做法实在是让她惊诧不已。就仿佛一堵高墙挡在面前。

弗朗索瓦每天会给我发几条寥寥数语的短信,但直到第五天,他也始终没来见过我一面。我听说是医生阻止他来看我。我真是不能理解,这种决定不仅伤害了我,而且从政治角度看也很糟糕。经过一场激烈的讨论,医生在我的理据下让步了,他取消了禁令。他同意做一次十分钟的探视。不过实际时间超过了一个小时。

对于这次探视,我的记忆依然模糊不清。我们的谈话是平心静气的。别人给我开了这么大量的镇静剂,我服用了之后还能不起效果吗?每隔十分钟,儒万大夫都会进病房看一下谈话情况,确认一切安好后他就离开。他后来对他的一位朋友说,他有一种看到恋人重逢的感觉……

我唯一能想起来的,是我对弗朗索瓦说,我要按预订的计划,参加那一周在蒂勒举行的新年见面会。回答显然是否定的。他先是把我的身体状况说给我听,随后就坚决表示,从政治角度看,这也是不可能的事。简而言之,他不愿意让我出现在那里。我觉得我已经做好了迎对各种目光的准备。无论是好奇的目光,还是不怀好意的目光。

蒂勒是弗朗索瓦以前当选公职的地方,这几年来,我从没错过他在这座外省城市的任何一次公共集会。在他当选总统之前很久,我就开始陪他出席这样的见面会了。这已经成为我们和蒂勒市民之间的一种惯例性活动。大选投票的那几天我们也是在这里度过的。当时我曾陪他来回去过多少次各处的投票点?我们又一起去过多少次拉古埃纳镇的镇政府,在地窖里品尝镇长罗歇的美酒,吃他做的肉酱饼?

我出院约三个月后,2014年市政选举的第一轮投票在3月24日举行,这一天,我醒来时已是泪水涟涟。这个日子没能和他在一起,实在是一种痛苦。这次投票唤醒了我的各种记忆,以往每到这种非常特别的时刻,我都有幸和他一起激动、一起兴奋,除了每次投票之外,与其他社会党党员在拉罗歇尔暑期集训会重逢时,我们也同样是这种感觉。

我们过去一起参加过所有的大型政治集会。已经差不多二十年了,一开始我是作为记者,后来成了他的女友。他公共生活的所有重要时刻,我们都曾一同分享。每一次,我们都过得激情四溢。年复一年,他和我之间走得越来越近,直到有一天,一切天翻地覆,我们的故事正式开始。

但是都结束了。他不再需要我出现在他身边了。我坚持说道:“那我自己开车去,我肯定要去的。”

那条公路白天黑夜我一个人开过多少次了?为了能享受一刻两人世界,我可以在A20公路上一口气开五个小时,然后再反方向开回来。那是些如痴如醉的时刻,只有陷入疯狂的爱情,才会做出那样的事。

更多精彩资讯>>>

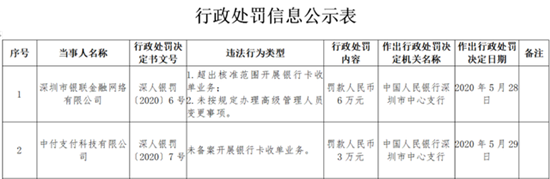

瑞幸咖啡就财务造假事件致歉

瑞幸咖啡就财务造假事件致歉

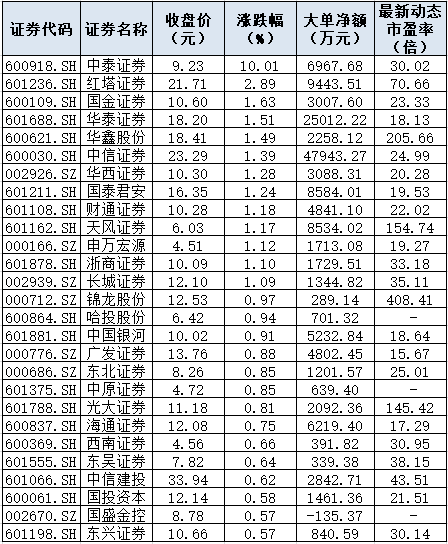

重磅利好出现!金融委再度定

重磅利好出现!金融委再度定

国产耳机品牌Nank南卡重拳出

国产耳机品牌Nank南卡重拳出

比特币年内涨幅超过150% 中

比特币年内涨幅超过150% 中

中兴通讯科技公司将投资146

中兴通讯科技公司将投资146

宁夏灵武农商银行一董事又“

宁夏灵武农商银行一董事又“

蜡梅凝香袭人,奈雪的茶推出

蜡梅凝香袭人,奈雪的茶推出

2017年我国汽车产销量同比增

2017年我国汽车产销量同比增