倘若对2017年中国各省份的GDP增速进行梳理,可以发现,“西高东低”的发展趋势已经形成,包括贵州、西藏、云南、重庆等在内的不少西部省市,稳居GDP增速榜前列,其中,贵州和西藏还成为仅有的2个保持两位数增长的省份。

从内因来看,这些地区产业转型的包袱较小,且以贵州提出大力发展云计算、大数据等产业规划为代表,西部地区一方面可以实现多项产业转移的承接,另一方面又能轻装上阵积极布局战略新兴产业;从历史和外部因素来看,相较于东部地区,中西部地区经济数据基数相对小,且得到国家政策倾斜,地区经济仍然行驶在快车道上。

相对而言,在GDP“平衡木”的另一端,不仅天津增速出现明显下滑,包括北京、河北、黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古在内的多个省市,实际上都没有达到“国家线”。但这种增速下滑应该辨证看待。在经济新常态的背景下,部分地区主动调低GDP增速,腾出手来推进结构性改革 ,“推动高质量发展”展开各项工作,成为不少地方政府的既定战略。因此,包括2018年在内的未来数年,成为这些地方由此前的高速增长向高质量发展转变的生死攸关的时间窗口。

已经有越来越多的地方政府和市场人士已经认识到,高质量发展远比高速发展更重要。“唯经济增速论”的转变,是一种巨大进步。此前,部分地方政府曾被爆出借着国家政策“振兴”的东风,在旧体制和机制之下,却不停向旧经济输血,结果在新常态下,最终变成过剩产能。加上人才流失、资源匮乏、制度板结、大国企包袱沉重等多种问题的压力,最终成为投资者唯恐避之不及的市场“真空区”。

只不过,在这种转变背后,还应该进行配套制度的改革与跟进。在此过程中,差异化的决策安排尤其重要。在中国经济整体协同发展的大前提下,由于各区域经济存在巨大差异,只有配备同样差异化和更具针对性的制度安排,才能更为有效地促进区域经济的协调发展。

有研究人士已经将中国区域经济大体分为四类:其一,北上广深等一线地区和城市在内的消费性社会,强调城市的管理和服务、提升城市的品质、提高经济增长的质量,是这类区域面临的首要课题。

其二,包括江浙在内的经济发达地区,对于这些地区而言,提升城市品质、注重科技创新,发展服务经济,逐渐适应消费社会的的到来是重要导向。

其三,以中部为代表的欠发达地区,一方面产业上仍需要集聚,承接沿海发达区的的转移,另一方面也需要结合中部崛起等发展计划,大力加强区域交通、城市设施等基础建设,改善整体经济发展的基础能力。

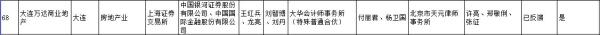

第四类则是包括东北在内的相对落后地区,面对产业再生的难题,不能再走依靠投入巨额资金、上大项目、搞大国企等老路,而是要培育市场体系和市场经济,并给足时间实现涅槃重生。从这个角度说,以*ST吉恩为代表的东北传统产能企业的即将退市,不仅对于资本市场是一种进步,而且对于东北区域经济发展思路的转变,也具有重要的牵引作用。

瑞幸咖啡就财务造假事件致歉

瑞幸咖啡就财务造假事件致歉

重磅利好出现!金融委再度定

重磅利好出现!金融委再度定

国产耳机品牌Nank南卡重拳出

国产耳机品牌Nank南卡重拳出

比特币年内涨幅超过150% 中

比特币年内涨幅超过150% 中

中兴通讯科技公司将投资146

中兴通讯科技公司将投资146

宁夏灵武农商银行一董事又“

宁夏灵武农商银行一董事又“

618售出新品3.3亿 天猫已成

618售出新品3.3亿 天猫已成

2017年我国汽车产销量同比增

2017年我国汽车产销量同比增