●TPP协定体现了全面性、高质量和雄心水平,为全球范围内贸易与经济规制融合确立了模板。它体现了全面的市场准入、促进供应链贸易、应对新的贸易挑战、包容性贸易、区域一体化平台五大特征。

●TPP方式从一开始便有一个高层级规则的指引,有利于建构起一个起点高、创新性的区域经济一体化平台,但是它未将中国纳入,同时其他发展中国家是否有能力与意愿加入将会受到考验。

●中国的贸易政策转向应从以市场准入为核心的“第一代”政策转向以规制融合为核心的“第二代”政策。为此,中国应该在政府职能、减政放权、商务立法、市场开放、放松管制等优先领域深化改革;在充分研究与评估的基础上,在四个自贸试验区积极开展先行先试与压力测。

2015年10月5日,美国、日本、澳大利亚、加拿大、新加坡、文莱、马来西亚、越南、新西兰、智利、墨西哥和秘鲁12个国家完成跨太平洋伙伴关系协定(TPP)的协议谈判。2016年2月4日,上述成员国又在新西兰奥克兰正式签署了该协定。随后协定将交由各国国会批准,一旦满足最终条款要求的条件即可生效并实施。TPP协定被誉为21世纪的贸易协定,它的实施对于中国的影响体现在贸易投资转移、规则溢出效应以及中国在亚太经济一体化中的作用三个方面。但是应该认识到,TPP协定条款反映的基本理念为以全球价值链为基础的21世纪商业规则设立了基准,其目标与中国当前构建开放型经济体系的目标和议程并不相悖,面对TPP走向实施的脚步日益临近,中国需要有“定”有“变”。

TPP:高目标、新规则、高标准

从文本结构和内容来看,TPP协定体现了全面性、高质量和雄心水平,为全球范围内贸易与经济规制融合确立了模板。它体现了全面的市场准入、促进供应链贸易、应对新的贸易挑战、包容性贸易、区域一体化平台五大特征。那么,TPP协定所达成的承诺与规则到底高在何处?这主要体现在市场准入、规则与纪律、实施和争端解决机制、新议题四个方面。

首先,在市场准入方面,通过在货物贸易、服务贸易、投资、电子商务和商务人员临时入境领域大幅消减贸易和边界壁垒,TPP协定实现了货物、服务、投资、信息与人员较大程度的自由流动。如在货物贸易领域,关税和非关税壁垒得到了大幅削减;在金融服务问题上,要求与服务贸易类似,不得设定金融服务提供商的数量、实体类型以及本地化的限制,并允许开展直接跨境销售特定金融服务;在电信问题上,要求确保所有企业和外国服务商电信基础设施的使用权和接入权等。

第二,在规则与纪律方面,TPP强调程序的公开、透明、公正以及可操作性,包括海关管理、原产地认定、技术性贸易壁垒、贸易救济、政府采购和竞争政策等议题。在海关管理环节,确保海关程序的一致、透明是协定的基本目标,在具体操作上,为保证清关效率,允许贸易商在货物到达之前提交电子信息;在原产地规则议题上,协定明确了如何计算产品和原产地比例的公式与方法,以及原产地规则从认证、记录到核查的实施程序;在政府采购领域,协定承诺遵循公开、公正、透明的采购程序,规定采购实体不得要求供应商有采购实体所在国的合作或工作业绩,并以附件形式明确了有关政府采购实体和活动的“正面清单”,即政府采购国别减让表;在竞争政策领域,协定规定成员国国内竞争法的执行应包括协定中有关透明度和程序公正的具体承诺和标准,禁止反竞争商业行为以及欺诈和欺骗性商业活动。

第三,在实施和争端解决机制方面,TPP协定创设了TPP委员会和多个特定议题领域的工作委员会,以指导、监督和评估协定条款的落实与运作,并提出咨询建议。在劳工和环境议题上,协定要求成员国在其国内设立协定与对话机制,如劳工对话与合作机制和公众参与环境问题的协商机制。在知识产权领域,协定在明确知识产权保护范畴和保护期限的同时,打造了强有力的执法体系,包括民事程序、临时措施、边境措施以及针对伪造商标和版权剽窃等行为的刑事程序和刑罚。协定引入投资者-国家争端解决机制(ISDS)对外国投资者与东道国政府之间的争端进行中立而透明的仲裁则是一个重大的进展。它赋予了跨国企业更大的权力对因东道国法律与政策变化所带来的损失要求赔偿。

最后,TPP协定引入了商务人员临时入境、国有企业和指定垄断、竞争力和商务便利化、发展、中小企业、监管一致性、透明度和反腐败等全新的“横向”议题。这些新的议题旨在从整体上为各市场主体营造一个公开、公平、可以预期的规则环境,促进缔约各国间边界内规制协同、协作和有效监管。与此同时,TPP协定提出了能力建设、商业促进和发展的目标,通过设立相关机构和合作机制,帮助各缔约国强化执行协定的能力,提升成员国作为一个整体参与地区和全球经济活动的竞争力,帮助中小企业参与并有效融入区内乃至全球供应链,从中分享贸易协定提供的好处。

TPP对中国的影响

由于TPP的成员国大多为中国的传统贸易伙伴,可以预期的是当中国未加入TPP或被排除在TPP之外时,TPP协定的生效和实施必将给中国带来一定的外在影响,这主要体现为三个方面。

首先,TPP在短期内会对中国形成贸易与投资转移的负面效应。TPP协定为成员国取消了彼此间贸易与投资的壁垒,打通了贸易便利与优惠通道,而非成员国却需克服市场准入的高门槛才能进入协定内市场,同时严苛的原产地规则(特别是纺织品与服装)要求也会将区域外国家排除在市场准入之外。其结果就是非成员国的部分出口份额很可能被协定内其他成员国所替代。根据美国著名国际经济智库彼得森国际经济研究所做的一项经济模型的模拟分析,短期内TPP协定将使中国的GDP和出口分别降低0.09%和0.5%。此外,TPP也会在一定程度上重构区内供应链、生产链和价值链的结构,导致跨境资本流动(特别是外国直接投资)出现区域重组,区内由于协定实施所打造的良好投资环境将使更多的资本在成员国内部流动。中国国内的要素成本、产业链整合和投资环境的吸引力在TPP压力下将会面临持续的竞争压力。

其次,TPP协定所反映的高标准、全面、开放的新商业规则将成为未来双边或多边贸易协定的标杆,中国参与全球经济活动无法回避这些规则的溢出效应。中国目前在WTO中已经参加了政府采购协定(GPA)、环境产品协定(EPA)和新信息技术产品协定(ITAII)的复边谈判,并提出申请加入服务贸易协定(TISA)复边谈判。同时中国与美国、欧盟也正在紧锣密鼓地进行双边投资协定的谈判。TPP中所涵盖的一些新规则与纪律已经或很有可能将被“复制”或“照搬”到前述这些重要的谈判中,从而给中国造成巨大压力。例如,中国在GPA谈判中与美欧等的主要分歧在于采购实体、采购标的、门槛价格、过渡期及过渡措施等方面,中国在出价清单中拒绝将国有企业纳入采购实体清单,而美欧则认为应该纳入,还拒绝接受中国适用GPA的发展中国家条款,限制给予中国例外和过渡安排。美国作为TISA谈判的主导者,还积极提议谈判参加国要确保数据的自由流动和网络的自由访问,并提出不得要求将当地存在、技术转让或购买本国技术作为企业提供跨境服务的条件。这些几乎与TPP中服务与电子商务章节的标准和内容如出一辙,倘若中国加入TISA谈判,这些棘手的问题肯定无法回避。

第三,TPP对亚太区域经济一体化未来发展路径的影响。目前,亚太地区经济一体化主要包括扩展FTAs网络、RCEP、TPP和FTAAP四种方式。但这些方式有优势,但也存在“原产地困境”和“多重治理”的低效问题以及组织结构分散等问题。TPP方式从一开始便有一个高层级规则的指引,有利于建构起一个起点高、创新性的区域经济一体化平台,但是它未将中国纳入,同时其他发展中国家是否有能力与意愿加入将会受到考验。最后一个方式便是FTAAP,这一动议反映了在亚太地区寻求建立一个涵盖成员广泛、回归APEC机制框架下的选择,但在亚太地区当前错综复杂的地缘政治和贸易治理机制格局下,在APEC框架下推进FTAAP仍面临许多现实困难。由中国主导、以“东亚轨道”前进、渐进式的RCEP协议与由美国主导、以“亚太轨道”前进、激进式的TPP协议使亚太地区的经济一体化博弈进入了“集团竞合模式”。两大巨型FTAs能否通过竞争与互补式共同发展,实现成员国的扩展融合以及协议质量的逐步提升,将成为亚太地区最终实现FTAAP的关键因素。如今TPP已经完成了协议签署,其在地区规则格局的塑造中无疑占得先机。此外,TPP作为美国重返亚太战略的重要支撑,夹带了相当的国家安全与政治外交考量,这对当前以中国为主导的东亚经济与贸易机制和以美国主导的军事同盟体系之间的地缘均势产生了微妙的影响。

中国如何破局

为应对TPP的不利影响,中国应该有“定”有“变”,“定”是指巩固基础,“变”则寻求提升。

第一是实施对冲与反制策略,从地缘政治经济利益出发,在周边建立地缘战略的可靠依托,维持战略均势。依托“一带一路”建设,在周边及“一带一路”沿线积极布局,构建全方位对外开放的新格局和国际合作新架,有利于缓解TPP给中国带来的外部压力;发展与“一带一路”沿线国家的经济合作,放宽战略视野,主动构建更大范围、更高水平、更深层次的区域合作网络,共同打造开放、包容和共赢的区域经济合作架构;立足东亚,继续推进RCEP和中日韩自贸协定的谈判进程,最大程度地抵消TPP给中国可能带来的贸易与投资转移效应;倡导并推动贸易和投资自由化,大力构建高水平的自贸协定网络;发挥APEC的协调和领导作用,继续推进FTAAP动议的实施,助推亚太地区经济一体化进程。

第二是多管齐下,在巩固和提升现有自贸区水平的基础上进一步拓展经贸合作,打造对外经贸发展的新动力和新机制,积极主动参与贸易与投资规则的制定。以中美BIT谈判为契机,深度参与面向全球的高标准规则制定,在尊重普适性投资规则和议题的同时,敢于提出中国版的投资规则主张,形成符合自身利益的规则文本,进而为其他经济合作架构下的贸易投资规则提供模板;主动参与规则竞争,在地区贸易投资规则的创建中,既要立足投资自由化的高标准发展趋势,又要适应地区国家经贸发展的需要,确立互惠双赢的地区性经贸安排;主导制定介于WTO和TPP标准之间、反映大多数发展中国家利益需求的中间规则,实现全球治理体系的制度性竞争。

第三是加快推进国内自贸区试验和改革,以开放促改革,重点是要加快构建中国开放性经济新体系。中国的贸易政策转向应从以市场准入为核心的“第一代”政策转向以规制融合为核心的“第二代”政策。为此,中国应该在政府职能、减政放权、商务立法、市场开放、放松管制等优先领域深化改革;在充分研究与评估的基础上,在四个自贸试验区积极开展先行先试与压力测试,例如加快外商投资管理制度的试点改革,借鉴TPP有关服务贸易和投资等议题上的通行规则有效推进试行“准入前国民待遇+负面清单”管理模式;有序推进以资本项目可兑换和金融服务业开放为目标的金融创新制度;利用自贸试验区对利率市场化、人民币跨境使用等金融改革进行试点,全面启动自由贸易账户本外币融资功能,以此提高金融开放水平与投融资便利化水平;成立中国自贸区仲裁合作联盟,协调立法与行政,共同提高中国商事仲裁的社会化、专业化和国际化水平。

(作者单位:南开大学国际经济研究所)

更多精彩资讯>>>

猜你喜欢

猜你喜欢 数据显示:2021年国庆档新上

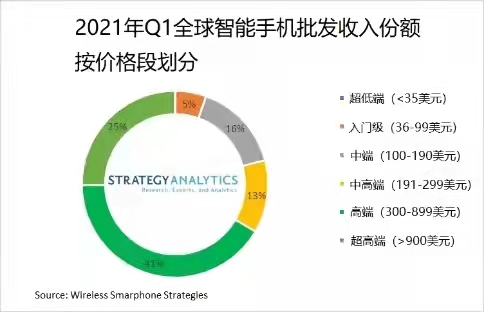

数据显示:2021年国庆档新上  苹果、三星分食高端市场利润

苹果、三星分食高端市场利润  微信拟推出聊天记录付费云存

微信拟推出聊天记录付费云存  个人养老金制度加速崛起 金

个人养老金制度加速崛起 金  飞猪回应 “环球优速通被自

飞猪回应 “环球优速通被自  前8个月全国固定资产投资两

前8个月全国固定资产投资两  坚持公益 初心不改 ——华

坚持公益 初心不改 ——华  质保索赔、官网均关闭 卖了

质保索赔、官网均关闭 卖了